河南大学文学院教授、博士生导师、著名文学史家刘增杰先生,因病医治无效,于2022年12月29日在南京逝世,享年88岁。

刘增杰先生1952年考入河南大学国文系,1953年加入中国共产党,1956年大学毕业后,留校从事教学和科研工作。1959年,到北京大学进研班学习一年,师从著名现代文学史家王瑶先生。曾担任河南大学中文系现代语文教研室主任、中文系副主任、中文系主任、文学研究所所长、文学院名誉院长,荣获国务院政府特殊津贴专家、河南省优秀专家、河南省高校师资培训工作先进工作者、河南省优秀研究生导师等称号。

刘增杰先生是中国现代文学研究领域的著名学者,在中国现代文学史研究、中国现代文学史料学、中国现代文学思潮研究、解放区文学研究等方面皆有开拓性贡献,影响深远。主要著作有《鲁迅与河南》《中国解放区文学史》《中国近现代文学思潮史》《文学的潮汐》《战火中的缪斯》《云起云飞——20世纪中国文学思潮研究透视》《中国现代文学史料学》《发现与阐释——现代文学史料知见录》等,主编有《抗日战争时期延安及各抗日民主根据地文学运动资料》(三册)《师陀研究资料》《师陀全集》(五卷八册)《师陀全集补编》等。

刘增杰先生曾任河南省文学学会会长,是河南大学中国现当代文学学科带头人,为河南省的文学研究,尤其为河南大学文学院和中国现当代文学学科的发展精心擘画,鞠躬尽瘁,做出了巨大贡献,培养出一大批成绩突出的中青年学人,推动了中国现当代文学学科的发展与成熟。他的辞世,是学术界的重大损失,更是河南大学无法弥补的重大损失,河南大学文学院同仁将永远怀念他。

刘增杰先生千古!

河南大学文学院 2023年1月1日

桃李天下 成就斐然

笔耕不辍 著作等身

河南大学全体师生 沉痛哀悼并且深切缅怀 刘增杰先生千古

致敬!深切哀悼

怀念刘增杰先生

关爱和

2022年12月29日上午9时,刘增杰先生在南京去世。我因疫情宅居郑州,闻听噩耗已是2023年1月1日的上午。呆坐泫然间,与刘先生交往的许多旧事,浮现在眼前。

刘增杰先生是滑县人。1956年毕业后留校工作。我1978年3月到河南大学学习时,先生40余岁,高大挺拔,正是意气风发的盛年。先生时在学校西门居住,一辆28型自行车,让先生骑出风驰电掣的感觉。本科时期对先生的印象深刻的事情有三:一是先生在《光明日报》上发表关于《子夜》的长篇论文。二是为七七级作毕业论文动员,口若悬河。三是其本家叔父、著名历史学家尹达(原名刘燿)来学校大礼堂讲学,身体不好,先生扶侍左右。

我读研究生,先生与任访秋先生、赵明先生同为导师,点拨帮助处多有。先生主持国家社科项目《19-20世纪文学思潮史》,我写作的第一卷《悲壮的沉落》,成为我个人的第一部专著。先生于学科建设、人才培养有大视野,大眼光,体现着百年老校的学术精神。

先生离开中文系主任的岗位后,学术研究进入至境。其“解放区文学研究”“现代文学史料研究”处于国内领先的地位。先生晚年把更多的精力投入研究生的培养。近20年来,河南大学现当代文学专业毕业的数百名硕士、博士研究生和博士后人员,无不沾溉先生的学术之光。

先生的夫人潘国新老师,原为化学学院教授。2020年因病离世。先生与潘老师,育有一子一女,子女均学有所成,孝敬父母。

有文字,便可不忘;有不忘的记忆,先生的学术精神,便与我们的学术群体同在。

先生安息!

以学为本:刘增杰老师印象

张宝明

我是元旦那天得知刘增杰老师去世消息的。疫情的原因无法前往南京给老师送行,在心中满怀伤感的同时,也还平添了一份遗憾和歉疚。

人们常说岁月不饶人。从我第一次来开封见到刘老师算起,倏忽之间,已经过了三十八个春秋。1985年春,应该是4月中旬的一天,我从芜湖乘车到开封参加研究生复试。那时只有铁皮车,整整站了十三多个小时。见到刘老师是在河南大学明伦校区东南角河大家属院任访秋先生家里,当时参加复试的老师除了任先生、刘老师之外,还有赵明和王文金两位老师。复试的形式是采用抽签的方式进行的。只记得刘老师说了鼓励并安慰我的话,大意是欢迎我千里迢迢来到河大。说句实话,虽有刘老师的鼓励与安慰,但置身复试的场景中,仍然是让我紧张而忐忑的。我抽到的题目、回答的内容以及追问的问题都不太记得了,毕竟这中间隔着几十年的光阴,但是刘老师严谨而平和的神态,却给我留下了很深的印象。虽然这之后,又在课堂上和他家里有过很多次的见面聚谈,初见时的印象却始终刻印在我的脑海深处了。

那一年的9月中旬,我来到河大中文系报到。那时刘老师担任中文系主任,在十号楼办公。由于他行政工作忙,记忆中,似乎绝大多数情况下,只在上课到他家才能见到他。在我印象中,一见到他,他所给我们聊起的所有话题,都跟学术有关。记得他在上课时不止一次说过:“系主任的工作是一份责任和付出,学术才是本职。”原话不一定是这样,但大意应该是不错的。有一次,我们研究生参加系里的会议,刘老师作为系主任发言,也同样讲的学术:“现在不能满足于戳戳报屁股的文章。”他鼓励老师和研究生多参加学术交流,至今我还记得他引用鲁迅“由聋而哑”的话提醒我们:“由聋而哑,没有前沿信息和对话,就不会有一流的学术。”所以,专注学术,关心前沿,并且热情地鼓励学生开拓研究视野,不断求新,这是当年的求学生涯中刘老师在日常的庄重与谨严之外所给我留下的主要印象。

除了专注于学术,刘老师还心系河大文学院的学科发展,这一点,在河大读研究生的时候还体会不够深刻,但记得毕业之后,我去南京大学读书,刘老师还委托我给叶子铭先生捎去过一封信,内容就是关于中国现代文学学科建设的。要知道,那时候通讯还不够发达,所以,刘老师就借助一切可能的机会,将他对于河大文学院学科发展的关切,通过学生辈的我们传递出去,而河大文学院的学科建设这么多年来,之所以能够在国内外同行中获得广泛的认可,就跟像刘老师这样的前辈学人的拳拳之心分不开的。

记得2014年10月,我回母校工作后到家里看望刘老师和师母潘老师。刘老师在谈话中流露出更多的是对学校和学科未来发展的关切与厚望。临行,师母硬是让我带走她洗好的西红柿。这让我想起我们一个年级的师兄妹在导师家第一次吃上冰镇西瓜的情形。对我,毕竟是第一次将西瓜和冰箱联系起来。回想起来,刘老师的表情总是严肃且平静。在我的印象中,他逢人说项的按捺不住一定都是在为门生们的学术成果而得意。用今天的话说,学术置顶是先生一生一世的情怀。

想不到几年之间,刘老师和潘师母先后离我们远去。在怀念师母随和亲切的同时,也不禁时时回想起刘老师严肃甚至有些刻板表情下深藏的温情和暖意。逝者如斯,请原谅我用这样语不惊人的文字追思这样一位以学——学术、学科、学生——为本的先生。或许刘老师所坚守的以学术、学科、学生为本的理念就是我们念兹在兹的大学之道。

孙先科

任访秋文集出版时,适逢刘增杰刘思谦两位先生80寿龄。河南大学现当代文学学科举办了一次意义非同寻常的研讨会。在那次会上,我把学科比作一棵大树。把任访秋先生比作大树的根,两位刘老师比作两株并立的树干。7月,先是刘思谦老师仙逝,现在刘增杰老师也离我们而去,现当代文学学科在2022年经历了令人心碎的惨伤。

刘增杰先生事实上是河南大学现当代文学学科这棵大树最辛勤的培植者。他规划学科发展,牵头进行课题申报,把学术队伍凝聚起来共同完成重大课题,组织教材和学术著作出版。然后召开全国大型学术会议,隆重推出学科的学术成果,让学科一次次在全国精彩亮相,以一棵大树的形象让全国同行惊羡不已。

刘增杰先生以宽厚之仁德聚拢一批学人在他周围,让学科这个苗圃里的耕耘者代不乏人,使学科这棵大树风雨不催。刘增杰先生的精神深深沾溉一代代学子,学科这棵大树会继续葳蕤生长,枝繁叶茂!

刘增杰先生活在学生的心中。

永远的先生——痛悼刘增杰老师

杨萌芽

2023年元旦中午,听到刘增杰老师已于2022年12月29日去世的消息,不禁悲从中来。刘老师视学问如生命,视学生若子女。在刘老师身上,不仅有着山高海阔的“大学术”,还有着情深意绵的“大情怀”。

2022年4月,在外封闭学习,偶然从资料室见到一本《赵毅敏纪念文集》,里面有刘老师两篇文章。认真翻阅后方知刘老师家族和河南大学有着难以言尽的“不解之缘”。他的大伯父赵毅敏毕业于河南留学欧美预备学校,后来参加革命工作,到延安后担任“鲁迅艺术学院”副校长,后任北京市委宣传部部长、中纪委副书记等,成为新中国优秀的政治家。二伯父尹达,毕业于河南大学国文系,是著名的历史学家。两位伯父对河南大学都饱含深情,刘老师在文章中谈到:“河南大学以优良的校风、先进的思想和知识培育了刘氏兄妹,刘氏兄妹从河南大学走向社会之后,又以他们独特的奉献为河南大学增添了光彩。他们壮丽的人生,从一个侧面显示了河南大学蓬勃向上的生命力”。

追随长辈们的足迹,刘老师日后也来到河南大学读书,1956年大学毕业后留校任教。自此,他数十年如一日在美丽古朴的河大园潜心治学、教书育人,将自己的一生奉献给了河南大学。读过这两篇文章,才更加了解刘老师为何致力于解放区文学研究,也对刘老师的学术理想和教育情怀有了更深刻的认识。

刘老师有大格局大情怀,是一位当之无愧的“大先生”。他挚爱学术,一生“以学术为志业”,是河南大学中国现当代文学学科承前启后的重要引领者。河南大学中国现当代文学学科奠基于任访秋先生,经刘增杰、刘思谦、王文金、关爱和、解志熙、沈卫威、孙先科诸位先生和教研室同仁的接续奋斗,终成国内学术重镇。在担任学科点负责人期间,刘老师始终对学科发展充满高度责任感,既殚精竭虑谋划学科发展,又身体力行、老当益壮,终于桃李芬芳、硕果累累。刘老师的解放区文学研究、现代文学思潮研究、现代文学史料文献研究在国内独树一帜,其学术锐气和独到眼光始终凌然超绝。

刘老师还有着卓越的领导才华和独特的人格魅力。他是学科的“塑造者”之一,其精神气质、学术风范已内化为学科的精魂。他谋划学科发展有大格局大视野,始终站在学科发展前沿来思考河南大学现当代文学学科发展的特色和优势。他曾到北京大学跟随著名文学史家王瑶先生访学,长期与国内著名学者保持着密切交往,樊骏、严家炎、钱理群、吴福辉、王富仁、赵园、陈平原、黄修己等一大批知名学者被其矢志不渝在中原大地起高峰、育英才的真诚打动,不遗余力支持河南大学学科建设,或到校开设讲座指导学生,或参与论文答辩学术活动,使得青年教师和研究生眼界开阔、追求卓越,保持着良好的成长性。

刘老师具有知人善用的大气魄。他既有尊才爱才之量,又有惜才扶才之法,善于为年轻人成长搭建平台。长期担任中文系主任和中国现当代文学学科点的负责人,他倾注极大精力于团队建设。在他的鞭策激励下,一批年轻教师或到国内外名校读博访学,或积极参与国内学术活动,或发表高质量学术成果,这些今天已步入中年的教师已成长为学院和学科的中坚力量。

我们大学时代就选修刘老师的《解放区文学研究》,在十号楼上课,刘老师身材高大,声若洪钟,思维缜密,印象至深。本科毕业后读现当代文学的研究生,和孟庆澍、张新华、韩德星、王军伟等一起在老文学院(现武术学院)二楼现代文学教研室上刘老师课的情景历历在目、仿佛如昨。

刘老师既善于运筹帷幄、前瞻规划又事必躬亲、心细如发。研究生毕业后,我留在教研室工作,有一次教研室有重要学术活动,刘老师召集我们几个年轻人在文学馆二楼资料室布置工作。只见他从兜里掏出一张纸,上面密密麻麻列了几十条要做的事情,每条后面都有一个名字。然后他开始从容不迫的调兵遣将。刘老师的认真负责、严谨笃实给我们留下了深刻的印象。

这些年做行政管理工作,学术上有所松懈。每次去看望刘老师,都会以或直接或婉转方式提醒,不能忘记学术。每每想到刘老师,仿佛感到有双眼睛在盯着自己,提醒你永远不能懈怠。

增杰师属于典型的“自燃型”人格,自带光与热,以先知觉后知,立人达人,孜孜不倦,其人格、学术、事功均是我一生学习的榜样。

2022年,河南大学中国语言文学学科被省委和学校列入“一流学科倍增计划”,学院也即将跨越百年,走向新的征程,将刘老师和其他前辈们为之奋斗一生的学院、学科发扬光大,将是我们纪念刘老师的最好方式。

忆求学念师恩

白春超

恩师刘增杰先生于2022年12月29日在南京逝世,惊闻噩耗,万分伤心难过。在悲痛的泪水中忆及自己的求学路,更加感念师恩。

刘增杰先生是我大学本科的授业老师,是我考取硕士研究生的“通行证”,是我的博士导师,先生施惠于我者,可谓深厚绵长。1980年代,我在河大读本科,先生讲现代文学、著《鲁迅与河南》、撰《中国解放区文学史》,耳濡目染,使我烙上了铁塔牌学子的印记,积攒了中文学科的家底。1989年,我参加武汉大学现代文学硕士研究生复试,虽英语分数最低,也被顺利录取。入学后得知,是刘增杰等老师教过的学生这一身份,帮了忙,助我过关。真是大大沾了老师的光,是老师的光辉照亮了我进学的路。2000年,我又考回河大做学生,拜在刘增杰先生门下读博士。先生耳提面命,诲人不倦,给我们梳理“精神中原”的脉络,讲解“现代文学史料学”的理论,点拨“回到原初”的为学路径,等等,使我受益良多。

尤其令人感动的是,年近七旬的先生曾不止一次亲临我们宿舍,对弟子予以无微不至的关怀,那种情景终生难忘!这是他老人家文中所记,特摘录于此:“白春超开始博士论文写作的时候,他与我指导的上个年级的曹禧修同居一室……我去他们宿舍……白春超当时的话却很少,眼神中透出几分不安与无奈。我当然不敢再给他施压,语多安慰鼓励,他则以苦笑作答……几个月后再见到春超时,他的脸庞明显地瘦了许多,人也甚至有点变相。我想象得到他所经受过的煎熬,一言难尽的苦。不过,当再谈到论文时,他虽然仍然有些惶恐,但由于支撑观点的史料已经搜罗到手,说话的底气却多了几分坚定。听了他的介绍我不觉心头一震,当时想:好了,春超的论文思路已通,成功已经过半。”

先生的栽培关爱,我永远铭记在心!

亦严亦慈的恩师刘增杰先生

刘进才

元月1日下午两点多,我接到解志熙老师转来的信息,信息是刘增杰先生的儿子刘耕发给解老师的:“志熙兄,我父亲于2022年12月29日9时10分去世,享年88岁。”这个消息太突然了,如惊天霹雳,让我一时缓不过神,眼泪却顿时夺眶而出,心中感念:刘老师,您走得太凄凉、太匆忙了!

我们这些做学生的在第一时间都不知道这一噩耗,未能尽心,未能送刘老师一程,真是惭愧得很!

自从师母潘国新老师前些年去世以后,刘老师的精神就大不比以前了,刘老师与潘老师相亲相爱、相敬如宾,师母的去世对于刘老师的精神和生活的影响很大。有一次我和教研室的武新军一起去看望刘老师,刘老师仿佛还没有从失去潘老师的悲痛中走出来,口中还念叨潘老师的病情。看到刘老师这样的精神状况,我们做学生的很是心疼和无奈!为了让刘老师从悲伤的情感中尽快走出来,我们商量,让刘老师在家里给研究生授课,有学生在身边,谈论学术,兴许会冲淡刘老师失去潘老师的悲哀吧。但刘老师年事已高,一个人生活毕竟有诸多不便,后来就和儿子一起在南京生活了。刘老师在南京生活的这几年,正赶上疫情肆虐,我和教研室的同事也一直想去到南京看望一下刘老师,却最终没能成行,真是抱愧遗憾呀!

回想刘老师多年以来对我学业的鼓励、帮助与关心,在深怀感恩和悲痛的同时又更加觉得对老师感到惭愧与汗颜!

我1993年到河南大学中文系攻读中国现当代文学专业研究生,也正是在这一年4月底的复试时第一次见到刘老师。在我和刘老师认识与交往的近三十年间,我对刘老师一直充满敬畏之情,这种敬畏不仅仅是刘老师那种不苟言笑的严肃外表,更重要的是源于他做事认真、以身作则、克己自守的严谨学风和为人风范。身边有这样的老师,是学生的福分!也正是才出于对刘老师的敬畏之心,本来基础知识相对薄弱的我,在读研的三年中,学业上一直补课,不敢有丝毫懈怠。记得研究生第二学年,刘老师给我们上“文学思潮史”研究课,一、二两个年级一起合上,课程结业时我很认真地写了一篇课程论文《论施蛰存小说中的反讽》,刘老师在作业批语上的鼓励之词让学业上自卑的我鼓起了投稿的勇气,文章在《开封大学学报》1994年第4期刊载,这是我第一篇见铅字的文章,刘老师的鼓励让我在学业上树立了信心!

我1996年研究生毕业留在教研室工作后,与刘老师的接触渐渐多了起来,深深体会到刘老师对学生学业和工作上威严中有提醒和鼓励,生活上则更多是慈爱和帮助。我留校的事情刚一办妥,刘老师就叮嘱我留校以后首先要把课上好,在我上讲台之前,他专门找个时间与教研室的杜运通老师、解志熙老师一起听我的试讲课,对我上课中存在的问题一一指出,正是得益于刘老师严谨的要求,我很快适应了大学的课堂教学。那时间,教研室老师除了校内的本科教学,还承担校外一年两次的自学考试培训和辅导,当时文学院在全省各地市办的辅导点有很多,每次一站接着一站的辅导需要一个多月的时间,尽管辛苦,但有些讲课的收入,尤其是对于刚毕业参加工作的我而言,忙在其中,也乐在其中,几乎荒芜了学术。记得有一次教研室活动,刘老师得知了这一情况,深感忧虑地说:“年轻人,念书很重要,要趁年轻多念些书。”刘老师的这番话点醒了我,研究生毕业以来,过着优哉游哉的生活,忘记了读书和学业。于是,我便一边工作,一边考虑准备攻读博士问题。当刘老师得知我准备报考博士时,非常高兴地给我写了报考推荐信。1999年,我很幸运地考入了中山大学中文系师从黄修己先生攻读博士学位。中秋前夕,我给刘老师写信报告初到广州的感受,我当时很不适应广州的天气和生活,很快,就得到刘老师给我的信,刘老师对我的鼓励之情让我感动:

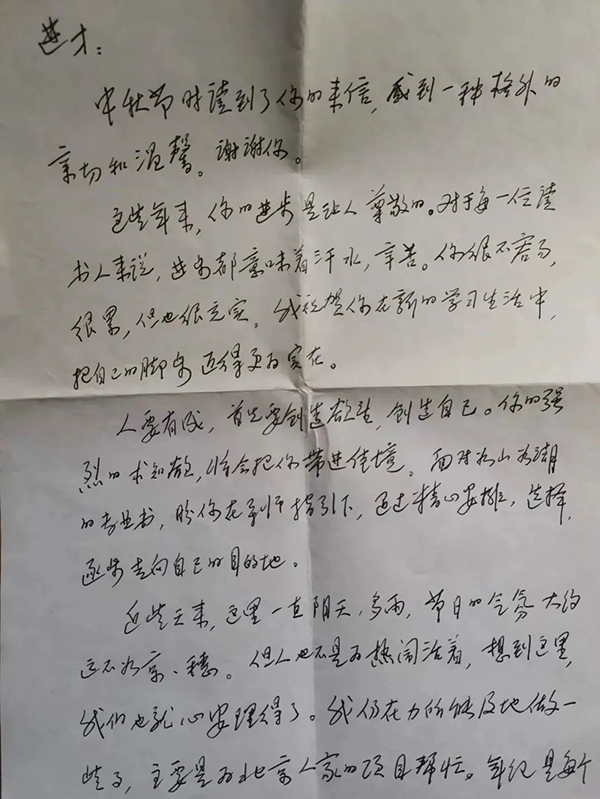

进才:

中秋节时读到了你的来信,感到一种格外的亲切和温馨。谢谢你。

这些年来,你的进步是让人尊敬的,对于每一位读书人来说,进步都意味着汗水,辛苦。你很不容易,很累,但也很充实。我祝贺你在新的学习生活中,把自己的脚步迈的更为实在。

人要有成,首先要有创造欲,创造自己。你的强烈的求知欲,将会把你带进佳境。面对如山如潮的专业书,盼你在导师指引下,通过精心安排,选择,逐步走向自己的目的地。

近些天来,这里一直阴天,多雨,节日的气氛大约不如京、穗。但人也不是为热闹活着,想到这里,我们也就心安理得了。我仍在力所能及地做一些事,主要是为北京人家的项目帮忙。年纪是每个人无法更易的。可以把握的是在有限时日,做自己可能做到的事。

在努力拼搏的紧张时刻,莫忘了身体锻炼,人,只有到了老年才能更清醒地意识到这一点。你似乎是个例外。

匆匆简复,即颂学安

99.10.10

这是我存放的我和刘老师之间的唯一通信,现在读起来,仍让我感动流泪。

刘老师在工作和学术上严谨不苟,在生活中对我们学生则宽厚慈祥,关爱有加。我2002年博士研究生毕业以后,重回河南大学文学院工作,与刘老师住在同一个小区,与刘老师接触的机会更多了。每次到刘老师家里聊天,刘老师总是非常高兴地从书房里走出来,很有兴致地谈论他正在看的一本新书,或者谈论他正在写的一篇文章,潘师母要么往我手里不停地塞糖果,要么很熟练地给我削只大苹果,有时临走还要将糖果塞满我的口袋,说是给我家儿子捎回去吃。我有了孩子之后,与刘老师和潘师母的谈话又多了一些孩子教育的话题,刘老师和潘师母教子有方,他们的儿女不但都非常优秀,外孙、孙子也一个个都品学兼优。有一次,潘师母专门抄写了她精心挑选的适合幼儿背诵的篇目交给我。这些生活中的点点滴滴,现在回想起来,依然温馨而感人。在刘老师面前,我是个学生,又像个孩子。有刘老师在,就有一双睿智而严谨的目光盯着我,让我学术研究不敢有丝毫的放松和懈怠,有刘老师在,就有一副伟岸的身躯助推我们、鼓励我们!

2013年,我的国家后期资助项目结项,准备在北京大学出版社出版,我把书稿打印装订后送给刘老师,想请刘老师做个序,也是为师生之间的缘分做一个纪念吧,我当时内心很忐忑不安,担心给刘老师增加工作量,毕竟是已经八十高龄了。刘老师欣然应允,不久,刘老师就给我打电话,说序言已经写好,让我到他家中拿回书稿。二十六万字的书稿交给我时,我见到书稿中加了很多张小纸条,刘老师在书稿上做了密密麻麻的批注。这篇序言,倾注了刘老师多大的心血啊!序言中更多的是老师对学生的鼓励之情:“‘主动向自己挑战’,也许是刘进才在学术研究中逐渐形成的一个重要理念”,“一些年来,他对现代文学史料的收集、整理与研究,有着近乎痴迷的嗜好。”刘老师,我想对您说,学生在史料方面的点滴进步,也都是在您的不断鼓励和学术影响下取得的。

刘老师是我们学科的灵魂式人物,刘老师的离去,是我们学科的重大损失,也是中国现当文学科学的重大损失,我失去了一位父亲般的好导师,也失去了一个时时提醒我、鼓励我的精神上的引路人。刘老师虽然离我们而去,但他的严谨和无私的工作和学术作风,宽厚仁爱、坦荡为人的君子情怀,依然是一道穿透时空的强光,照亮着我们前行的路,我们沐浴在这光辉中,永远不会迷失……

精神之父——缅怀刘增杰先生

刘 涛

不幸的消息总是不期而至。2023年1月1日中午午休起来,打开手机,蓦然看到解志熙老师发来的信息——刘增杰师于12月29日走了。这消息于我太突然,因为我一直还想着能再见到他。大疫三年,现在终于看到希望,终于可以到南京去见见他了。四年了,刘老师一直在南京儿子处,我们作学生的,虽很想念他,但由于封控,由于工作,由于各种原因,见一面却成奢望。记得前年,关爱和老师、解志熙老师、沈卫威老师曾与春超等人一起去看望他,他们拍了照片,发到微信群,这才终于又一次见到久违而稍显陌生的先生。照片中的先生,已为一纯然老者,谦和、慈蔼依然,但那种睿智,那种精悍之气却已不在,人显得有点木然,茫然。看了之后,欣慰高兴中难免夹杂辛酸。我突然意识到,那个大家都熟悉的刘增杰先生,其实正在离我们渐行渐远。但当时的我还是没有意识到遥远有多远。现在意识到,但却晚了。

我们每个人受父母孕育而生,但我们精神的成长,还须要得到“精神之父”的指引。这里的“精神之父”可以是一本书,一个人,一种观念,一个大学,或一个群体,一种学脉或学统(学术传承与传统)。对于我来说,我的“精神之父”,应该就是河南大学中国现当代文学学科的学脉学统和刘增杰师代表的诸位先生。1993年9月,我由河南师范大学中文系进入河南大学中文系攻读中国现当代文学硕士学位。虽然河南师范大学与河南大学亲如一家兄弟,素有“南院北院”之称,但由于历史原因,在文史学科的学术积淀和传承上,“北院”还是无法与“南院”相比。正是在河南大学中国现当代文学学科点,亲炙于诸位先生,我这才有了一点学术意识和专业观念。在硕士生开设的各门课程里,刘增杰师的《中国现代文学史料学》对于我影响很大,由于这门课,以及其他老师课上课下的耳提面命,这才稍稍有一点史料意识,自己之后的学术之路之所以一直能够围绕史料研究的路子走,与河南大学中国现当代文学学科对史料的重视分不开,与刘增杰等诸位先生对史料意识的反复强调分不开。这么多年一直从事于学术,虽无大成,但终还算是一名学术从业人员,在自己学术路上,河南大学中国现当代文学学科的学统,刘增杰师与其他诸位先生,无疑是我的“精神之父”,是我的学术之路、人生之路的引领者和陪伴者。我很庆幸自己的学术路上,能遇到刘增杰师这样人品学品俱佳的精神之父的帮助与指引。

刘老师不但给予学生学术方法的指导,同时在人生的关键节点,还给予学生实实在在的帮助和鼓励。解志熙老师中称他为“‘推着’学生前行的老师”,信哉此言。我也是被他“推着”前行的学生之一。大概是1996年7月,硕士学位论文答辩刚结束不久,刘老师突然把我叫到他河大西门的家中,告诉我论文的其中一部分他感觉还可以,已经帮我推荐到《河南师范大学学报》,让我尽快修改后交给他。此文后以《论中国现当代系列小说的结构》为题,发表于《河南师范大学学报》1997年第1期。这是我公开发表的第一篇学术论文。作为硕士学位论文的一部分,能够发表于大学学报这样高级别的刊物,无疑是对我硕士阶段学习的一个肯定。而没有刘老师的推荐,这篇论文是很难发表的。可以说,我的学术之路是由刘老师推着而开始的。

2000年6月,在复旦大学中文系完成博士阶段的学习,再次回到河南大学中文系,这一次,与刘老师由师生而成了同事。虽然成为同事,但我依然在恩师面前恭谨执弟子之礼,而刘老师依然在默默关注着学生的每一步发展。知弟子者莫如师。刘老师知道我性格拘谨老实内向,害怕我把控不了大学课堂。而我之前也确实没有从教的经历和经验,对于第一次走向课堂难免存在畏难情绪。清楚记得我第一次上课之前,刘老师曾反复给我指导,让我注意每一个细节,并且在我第一次上课时,亲自到课堂听我上课,课后再次给我细心指教,指出须要改进之处,且不忘记给我鼓励。现在想来,刘老师之所以对我的第一次课这么用心尽心,是担心我无法在大学课堂立足,从而影响我在学校以后的发展。

刘老师是推着学生前行的导师,当然,这“推着”也并非纯粹“帮忙”,有时则是善意的“提醒”和“敲打”。2000年从复旦大学回到母校后,我曾有过一段非常懈怠的时期。这“懈怠”,也并非是无所事事。记得那段时间,上课之余就是读书,读文史哲方面的各类闲书,很少写文章,更不申请项目,甚至连本该早就申请的讲师职称也全然忘在脑后,没有去及时申报。而且,教研室内存在这种状态的尚不止我一人。在这种散淡的生活中,我们师兄弟优哉游哉,得其所哉,但刘老师看在眼里却急在心里。有一天应该是周四下午政治学习时间吧,学习结束后,刘老师把教研室同仁特意召集起来开一小会,会议的内容就是要求每人草拟出本人的年度写作计划,撰写论文几篇,是否有专著出版,若有,请写上专著名称。在刘老师的要求下,我草拟了自己的年度写作计划,同时也读懂了他的微言大义。在这些年轻的教研室同事面前,他虽然是每个人的老师,但他又怕直言批评伤了这些“学生同事”的自尊,于是,采用这种“自拟写作规划”的方式,来委婉地提醒大家,敲打大家。我就是经过那次提醒和敲打才认识到阅读积累与学术写作之间的关系,开始慢慢地进行调整,逐渐从坚持学术论文写作和不懈申报项目中找到学术自信,形成学术发表、项目申报与阅读积累间的良性循环。刘老师默默关注整个教研室同仁的学术状态,不间断地对大家进行善意的提醒,在此意义上,他称得上是教研室同仁的“精神之父”,在他的指引和提醒下,大家团结一致,在学术之路上一步一个脚印,坚持前行。

刘老师推着我们前行,这推着也包含对于弟子的每一点点进步,从不忘记给予及时的点赞和鼓励。2008年,我给张大明先生的《中国象征主义百年史》写了一篇书评,发表在《文学评论》第2期。这篇文章刘老师读到了。这时他已搬到苹果园河南大学新区家属院居住,我们同在一个小区,相距很近,所以,我经常会把寄到学校的刘老师的信件顺手带回去送给他。当我这次把信件送到他家后,他没有让我立马走,而是一起坐在客厅沙发上,谈起了我刚发表的这篇文章,在充分肯定了之后,还不忘引用里面的句子,说“任何一个条目时间上的微小错误,都会使作者精心编制的时间链条断裂”这句话很形象生动。我没有想到他对我刚发表的文章读得这么仔细,感动和不好意思之余,当然也有被老师肯定后的喜悦。现在想来,刘老师是用这种肯定和鼓励为学生找到学术的自信和勇气。他了解我的性格,深知我的自卑、内向和怯懦。

从1993年秋季进入河大算起,与刘增杰师的交往竟然有近三十年之久。这三十年中,从“精神之父”到“生活之父”,从开始的畏之惧之敬之,到后来的亲之爱之扶之,刘老师慢慢从学术走入生活,他的形象也在我们学生眼中慢慢改变。曾有一度,见到他高大挺拔的身影走在前面,我会放慢脚步,害怕与他同行。但他的随和,幽默,宽容,逐渐赶走了我的自闭与胆怯。我们这些学生渐渐发现刘老师日常的一面,生活的一面,甚至是只能属于他们那代人的富于激情的一面。刘老师其实是颇富有激情的,他在散文或论著的后记中偶一为之的放笔抒情,闪露了他的这一面,而这一点,他是不会轻易展示给学生的。刘老师对饮食很注意,听说师母从自己的专业角度,对他这方面的饮食细节也有严格规定,从中又可看出刘老师强烈的生命意识。但他的生命意识,他的注意饮食和养生,又是与他对学术的执着与热爱融为一体的。他的注意身体,是为了可以好好读书,好好作文。他们那一代人对学术的热情和执着,后来的年轻人很难理解。对他们而言,生活即学术,学术即生活。记得每年春节到他家拜年,他都会介绍自己的读书和写作情况。这时他年龄已近八十,但依然坚持读书和写作不辍,这每每令我们这些晚生后辈感到汗颜和压力。不过,在他八十岁以后的一年春节,到他家拜年,在参观他书房时,他突然说自己已经不再读书,因为记忆力太差,读书过目即忘,因此不如不读。我们听了颇为震惊。他是以学术安身立命的,说出此话时内心该有多么痛苦。当然,也许这时的刘老师已经达到人生的更高阶段,他能说出此话,说明他已经把一切看开,包括他心爱的学术研究工作,和他的大量宝贝书籍。

怀念刘增杰先生

张先飞

我从1990年开始就学于恩师刘增杰先生,不知不觉已过三十年。先生最爱黄河,学术与为人都堪称“黄河之子”。

学术上,先生的研究气魄宏伟、构想宽阔,无论是解放区文学、中国现代文学思潮,还是中国现代文学史料文献学,他在每个领域都为河南大学中国现当代文学专业开宗立派,“河大学派”享誉学界,引领我们一批批学子前进的方向。

为人上,先生是一团炽热的火,爱护学子,点燃了多少人献身学术的情热。学生难忘1994年10月先生对我学术处女作的高度肯定,从此引导我走向学术研究的不尽追索。大气、宽厚、节制、公正,先生时时垂范,弟子永远铭记。

2022年12月29日,仁厚黑暗的地母拥抱着先生,我们却感到先生一直在我们身旁,因为先生的学术与人格早已在我们心中生根发芽。

时值2023年,这又是一个春天,先生,我们想念您。

我心中的大先生

袁盛勇

刘增杰先生乃为人敬仰的著名学者,他在2023年来临之前两天遽然远去,仿佛带走了一个令人心酸的时刻,把美好的时光留给了认识和不认识的人们。新年第一天在微信群看到他去世的消息,简直不敢相信,如此谦和、低调而又勤勉、富有包容心的前辈,怎会悄然远去呢?泪光中,他那伟岸的学术影像和高尚的人文品格,也就瞬间浮现在我心间。

刘增杰先生在现代文学思潮和延安文学(解放区文学)研究领域取得了卓著成就,这些曾经对新世纪的现代文学研究尤其是延安文学研究产生了重要影响,发挥了积极推动作用。新世纪延安文学研究取得了令人瞩目的成绩,新的延安文学研究在崛起,而这,是跟刘增杰等前辈学者的努力和研究成果的滋养分不开的。他在延安文学史料整理和对“工农兵文学思潮”的论述,以及延安文学史的撰著方面,给学界贡献了深厚的学术成果。这些都是他孜孜不倦几十年的心血结晶,他以自己的学术实践和品格刻下了一座学术丰碑,也给学界留下了伟岸而动人的学术影像。他的研究既具有坚实而宽厚的史料意识,也具有清晰而明确的问题意识,形成了自己对于文学史的独特认知。他的研究在史料和史识的结合方面堪称典范。他在1999年曾经发表文章提出延安文学研究要“回到原初”的主张(《回到原初——解放区文学研究中的一个问题》)。“回到原初”,就是回到延安文学赖以发生的历史情境中去,就是要对延安文学进行较为客观的历史还原和学术还原。在我看来,这是一个具有重要方法论价值的提法,新世纪延安文学研究空间的拓展,其实在一定程度上也是贯彻了“回到原初”这个方法的结果。

刘增杰先生和文学院同年去世的刘思谦先生,都是善于谆谆育人的长者和关爱提携后学的前辈,他们皆学冠中华,桃李满天下,是名副其实的“大先生”。何谓大先生,能够把学术和德行完美结合的才是大先生。作为后学,我自新世纪以来一直在进行延安文学研究,所以刘增杰先生对我曾经多有关注和嘉勉。2009年初,他曾发表文章认为:“大体而言,王培元、袁盛勇的追求,也是许多青年学者共同奉行的写作准则,人生规范。他们从不同视角结构的著作和论文所以颇具新意却略嫌沉重,是他们写作时一丝不苟精神的写照。学术磨砺首先是精神的磨砺,学术良知的修炼。这批青年学者的学术生命力正来源于他们自我人格的深刻反省。他们是解放区文学研究中学历最高的一群,最具学术潜力或学术实力的一群。在某种意义上说,解放区文学研究的未来正取决于他们的历史责任感,学术操守。”(《青年学者的解放区文学研究的三个特色》)2012年,又说:“朱鸿召、袁盛勇、田刚、江震龙等有着献身学术的执著,不懈地追求研究真正的自觉。”(《从史料入手深化延安文艺研究》)我后来是偶然间才读到这些文字的,其实,我跟先生交往很少,所以我很感动,我的延安文学研究旅途也就有了这样一份温暖的存在。可见,刘增杰先生不仅一直关注学术前沿,也在默默关爱和激励年轻学者的成长。一个优秀学科,一所一流大学乃至整个社会,应该具有良好的学术文化和学术生态,而良好学术生态的形成,是跟如刘增杰先生一样所具有的高尚人文学术品格的博大涵养分不开的。

刘增杰先生虽已远去,但是其在铁塔湖畔铸就的伟岸学术影像和人文精神,他那高大而亲和的大先生形象,将在我心永生。

回忆刘增杰老师

王鹏飞

刘增杰老师去世了,在寒冷的2022年的年底。听到这个消息,十分震惊和哀痛。震惊于多次和魁锋师弟商量说等寒假了,一起去南京看一下老师,没想到这么快便天人永隔。哀痛于一位让人怀念的先生,一位学问宏富的长者,就这样永恒在这个苍凉的寒冬。

2000年四月,在研究生复试的时候,我第一次见到刘增杰老师。入学后,刘老师给我们上了第一堂课,他以自己为例,告诫我们史料之于文学研究的意义,又告诉我们要有一种历史视野和学科意识。后来,我选择师陀研究作为论文选题,刘老师担任我的导师,从此便有了更多的接触。也得以更多感受到刘老师的人格魅力,和“老师”二字的动人涵义。毕业后,我负笈海上继续求学,在博士论文的后记中,我写出了对刘老师的感谢:“感谢我的硕士导师刘增杰先生。当时我半路出家由经济学跑到文学,刘先生是我遇到的第一位老师。在他的指导下,我逐渐进入了学术研究的领域。毕业以后,刘先生一直关注着我的学习,虽然取得的成绩比起那些已成为博导的师兄们相差甚远,但老师的这份关爱我会永远记着,也祝刘老师和潘师母安康。”

这些十六年之前写在后记中的话,本应该在当面表达。但每次见面,又总会在刘老师的宽厚言语中,讷于口齿,只好藏之于心。而今,刘老师和潘师母都离我们而去了,但两位老人对学生们的无私关爱,就像解志熙老师在回忆中表达的那样,体现了一位“导师”的意义。这样的意义,我想每一位曾亲炙教诲或接触过刘老师的学生,都曾感同身受。或许,这就是我们敬仰的先生之风,或许,这也是刘老师要传给我们的真正馈赠。

敬爱的刘增杰老师,安息。

悠悠河大情 浓浓赤子心

郝魁锋

惊闻刘增杰老师逝世,我悲痛万分。在这个严酷的寒冬回想与刘老师在一起的点点滴滴,心中是满满的暖意。刘老师对河大充满深情,他坚守中原,将一生奉献给了河大的教育事业!他视生如子,用他博大的胸怀,让一代代学子在这里感受到家的温馨!他睿智超拔、殚精竭虑,虽偏安一隅,却承前启后,使铁塔牌中文学子誉满天下!刘老师曾言,“河大魂安在?它藏在像任先生这样的教师无言的行动中,藏在教师日常对学生不经意点拨的谈笑间,藏在代代学生为超越教师而奋斗的岁月里!”老师又何尝不是如此身体力行呢?斯人已逝,幽思长存;高山仰止,景行行止;您的道德文章是我永远的学习楷模!

“人海茫茫,地北天南,师生相聚,莫非前缘?”我何其有幸,在河大遇到了刘增杰老师!刘老师千古!

一代师表 桃李满园 治学严谨 泽被后学 深切缅怀 沉痛哀悼 先生千古 德范长存

相关链接:

永远的先生——痛悼刘增杰老师

精神之父——缅怀刘增杰先生

亦严亦慈的恩师刘增杰先生

引路人:悼念恩师刘增杰

|